Ministère del'Agriculture

Notre mission est définie dans les termes suivants : « Favoriser une offre alimentaire de qualité et appuyer le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable contribuant à la vitalité des territoires et à la santé de la population. » — MAPAQ

Son rôle dans la régulation des pesticides

Développer des outils de sensibilisation

Comme indiqué sur son site : « Dans son approche de développement durable, le MAPAQ maintient son objectif de poursuivre la mise en place de la lutte intégrée des ennemis des cultures » (1) et prône donc une utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides.

Mise en place de politique

Dans son Plan d’agriculture durable, le MAPAQ s’est fixé comme objectifs, pour 2030, de diminuer de 500 000 kg.ia la vente de pesticides et la réduction de 40 % des risques associés à l’usage des ces pesticides pour la santé et l’environnement (2).

Ces objectifs, déjà peu ambitieux, semblent encore hors de portée, les ventes restant à des niveaux records selon les dernières données disponibles de 2022 (3).

Le Ministère développe et offre des outils, tout en mesurant certaines données en liens avec les pesticides, notamment:

une Trousse d’information sur les pesticides qui a pour but de protéger l’environnement et la santé humaine

ainsi que SAgE pesticides, une base de données sur les usages agricoles des pesticides. Cette dernière considère également les risques pour la santé et l’environnement.

IRIIS , une banque d’images en phytoprotection

Détermination des besoins et priorités québécoises en matière d'homologation des pesticides.

Son rôle dans la régulation des OGM

Dans le dossier des OGM, le rôle du MAPAQ est principalement en lien avec l’étiquetage obligatoire. Les normes fédérales s’appliquent dans toutes les provinces.

Dans ce secteur de compétence partagé avec le gouvernement fédéral, les normes québécoises pourraient être plus précises ou plus sévères que les normes fédérales : nous pourrions donc avoir un étiquetage des OGM à l'échelle du Québec. Ainsi, la Loi sur les produits alimentaires permet au Québec de fixer, par règlement, les conditions d’étiquetage des aliments vendus sur son territoire.

En 2016, lors de l’annonce du lancement de la première Politique bioalimentaire par le ministre de l’Agriculture de l’époque, M.Paradis, ce dernier avait mentionné sa volonté de mettre en place l’étiquetage obligatoire des OGM (4). Cependant, en 2017, lors de la sortie de cette même politique, plus aucune mention d’un étiquetage obligatoire : le travail de lobbys de l'industrie avait fait son effet et l'on a dû se contenter du faible objectif suivant — qui ne sera jamais mis en place : d’évaluer la faisabilité de la mise en place d’un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits du Québec (5). Vigilance OGM avait alors manifesté pour dénoncer cette promesse non tenue, alors que nous étions dans le contexte inédit de l’arrivée du tout premier animal OGM au monde, le saumon, dans les assiettes des Québécois.es .(6)

1 - Séparation de la prescription de la vente des pesticides

— Ou quand le gouvernement tergive a appliqué une solution qui a fait consensus et qui mettrait fin à la surutilisation des pesticides

Au Québec, depuis des années, on a séparé les rôles de prescription de la vente des médicaments pour éviter les conflits d'intérêts. Le médecin ne vend donc pas les médicaments qu'il prescrit. Le contraire serait choquant, n'est-ce pas ? Malheureusement, c'est encore le cas pour les agronomes, les « médecins » des cultures : ils prescrivent et vendent des pesticides.

En juin 2022, M. Lamontagne, ministre de l’Agriculture du Québec, déposait le projet de loi 41 afin de remédier à cette problématique en séparant la vente et la prescription agronomique.

En mars 2024, Vigilance OGM a uni sa voix avec d’autres organismes afin de demander au gouvernement de respecter ses promesses et de moderniser l’encadrement de la profession d’agronome avec un projet de loi garantissant une certaine autonomie des agriculteur.rice.s sur leurs fermes, tout en visant à diminuer l’usage des pesticides (et donc leurs impacts).

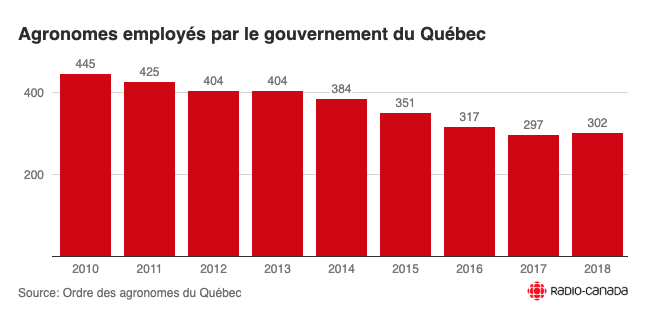

2 - De moins en moins d'agronomes sur le terrain

— Ou quand les compressions budgétaires au MAPAQ permettent d’augmenter l’influence des lobbys de l’agrochimie sur notre agriculture

Dans leur excellent article (7) intitulé « Pesticides : la cure minceur dans le secteur public a ouvert la porte à l'influence des lobbys », deux chercheurs de l’UQAM montrent comment les coupes budgétaires au MAPAQ permettent d’augmenter l’influence des lobbys de l’agrochimie sur notre agriculture :

- Baisse du nombre de fonctionnaires

- Baisse des services offerts directement par le MAPAQ

- Réduction du financement des programmes en agroenvironnement (ex. : Prime Vert)

- Réduction du nombre de services subventionnés aux agriculteur.rice.s par le MAPAQ

- Externalisation des services-conseils

- Baisse de la formation aux agriculteur.rice.s en agroenvironnement (ex. : réduction des journées de formation)

L’accès des agriculteur.rice.s à une information indépendante a donc été affecté ces dernières années par des coupes budgétaires. Les clubs-conseils, qui emploient des agronomes indépendants, déplorent aussi un manque de financement — tandis que le gouvernement du Québec a réduit les investissements dans la recherche de solutions écologiques alternatives.

Le nombre d'agronomes employés par le gouvernement du Québec a diminué de façon constante ces dernières années.

3 - L'affaire « Louis Robert »

— Ou quand le gouvernement met à la porte un lanceur d'alerte

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) est « responsable » d’une « situation grave de mauvaise gestion », a conclu le Protecteur du citoyen du Québec, après avoir mené trois enquêtes parallèles dans la foulée de l’affaire Louis Robert (8).

4 - Crise au CEROM

— Ou quand le gouvernement a besoin de la sortie d'un lanceur d'alerter pour — enfin — réagir à une situation pour laquelle il avait reçu de nombreux signalements

Suite aux enquêtes découlant de la crise survenue au CÉROM, le Protecteur du citoyen du Québec a déposé un rapport (9) en 2022-2023 : il y a conclu que le MAPAQ est « responsable d’une situation grave de mauvaise gestion » et « que le MAPAQ n’a pas réagi en temps opportun aux différents signalements sur les problèmes vécus au CÉROM ».

5 - Des études tablettées

— Ou quand le gouvernement ne rend pas public une étude cruciale de l'Institut qu'il finance

En 2019, à la veille de la commission sur les pesticides, on apprenait que le MAPAQ avait tabletté des études de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) décrivant une liste de solutions concrètes de rechange aux pesticides pour réduire leur impact sur la santé et l'environnement.

En effet, le MAPAQ détenait depuis plus de deux ans cette étude sans jamais l’avoir rendue publique (10).

(1) Site web du MAPAQ : Lutte antiparasitaire, consulté en novembre 2024

(2) PDF du Gouvernement du Québec : Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l’environnement

(3) « Les ventes de pesticides se maintiennent à un niveau record », Sarah R.Champagne, Le Devoir, le 7 mai 2024

(4) « Alimentation : un sommet l'an prochain, une politique d'ici aux élections », La Presse canadienne, le 6 septembre 2016

(5) Politique bioalimentaire 18-25, Gouvernement du Québec

(6) Communiqué de presse de Vigilance OGM : « Consultation sans écoute ni transparence », le 17 novembre 2017

(7) « Pesticides : la cure minceur dans le secteur public a ouvert la porte à l'influence des lobbys », Maude Benoit et Paul Treille, The conversation, le 11 février 2020

(8) « Cas grave de mauvaise gestion au MAPAQ », Daphné Cameron, La Presse, le 21 septembre 2023

(9) Protecteur du citoyen, Rapport annuel 2022-23

(10) « Québec a « tabletté » des solutions pour réduire l'impact des pesticides », Thomas Gerbet, Radio-Canada, le 11 avril 2019